Quand la mode devient mémoire

La mode, ce n’est pas qu’une question de vêtements. C’est une langue, un miroir, un cri parfois.

Chaque époque a ses silhouettes, ses visages, ses révolutions de tissus et d’attitudes. Être une icône, ce n’est pas seulement inspirer : c’est troubler, déranger, révéler une manière d’exister. Certaines ont fait naître des styles, d’autres des idéaux, d’autres encore des contradictions.

Elles ont incarné le pouvoir, la fragilité, l’audace, ou l’illusion du contrôle.

Mais toutes, d’une manière ou d’une autre, ont marqué la culture autant que la couture.

Ce que tu lis ici n’est pas une galerie de perfection. C’est une cartographie de personnalités qui ont façonné la mode : avec leurs fulgurances, leurs ambiguïtés et leurs erreurs.

Parce qu’aimer la mode, c’est aussi apprendre à regarder ce qu’elle préfère taire.

Coco Chanel – L’élégance et l’ombre

Gabrielle Chanel de son vrai nom a inventé une nouvelle idée de la femme : libre, droite, élégante sans effort.

Dans les années 1910, elle balaie la rigidité des corsets et des dentelles pour créer une allure qui épouse la vie moderne.

Ses tailleurs en tweed, ses marinières et sa petite robe noire deviennent les symboles d’une simplicité révolutionnaire.

Chanel incarne la femme qui travaille, qui fume, qui s’habille pour elle-même : une révolution silencieuse mais radicale.

Mais derrière le mythe, l’histoire est plus trouble. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chanel entretient une liaison avec un officier allemand et profite du contexte pour tenter de récupérer sa marque, alors dirigée par les frères Wertheimer, de confession juive.

Son génie n’efface pas son opportunisme : c’est là que se joue toute la complexité du personnage.

Chanel, c’est l’image d’une femme avant-gardiste dans la mode, mais profondément conservatrice dans sa vision du monde.

Elle a libéré le corps féminin tout en restant prisonnière d’un certain snobisme social.

Peut-être est-ce justement cette dualité, entre lumière et ombre, qui a fait d’elle une légende indélébile.

Yves Saint Laurent – Le génie fragile

En 1961, à seulement 25 ans, Yves Saint Laurent fonde sa propre maison.

Son style est une révolution : le smoking pour femme, la saharienne, la transparence, les références à Mondrian ou à l’art africain.

Saint Laurent ne se contente pas de dessiner des vêtements, il raconte la société : la libération sexuelle, la montée du féminisme, la fusion entre art et mode.

Sous son crayon, la femme devient une héroïne sensuelle et intellectuelle à la fois, capable d’endosser le pouvoir sans renoncer à la beauté.

Mais la légende YSL a aussi ses fissures. Derrière la perfection de ses collections, un homme tourmenté, fragile, hypersensible.

L’alcool, les crises, les angoisses : son génie s’épuise au rythme de sa vie intérieure.

Il a transformé la mode en émotion, mais aussi en miroir de ses obsessions.

Yves Saint Laurent a donné à la mode une âme, mais elle l’a consumé.

Il reste le symbole d’un créateur pour qui la beauté n’était pas un luxe, mais une nécessité vitale et parfois, un fardeau.

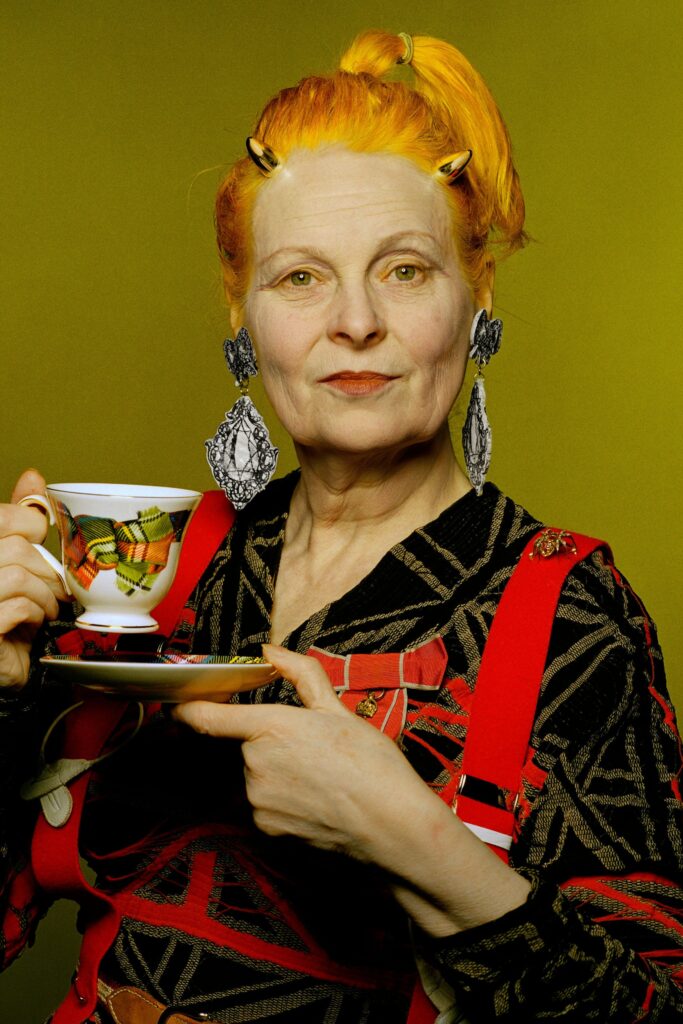

Vivienne Westwood – La rébellion chic

Quand la mode s’endort, Vivienne Westwood la réveille à coups d’épingles à nourrice.

Dans les années 70, elle invente le look punk avec Malcolm McLaren, habille les Sex Pistols et transforme les rues de Londres en scène contestataire.

Ses corsets déconstruits, ses tartans tordus et ses slogans imprimés deviennent le manifeste d’une mode anti-système.

Vivienne n’a jamais cherché à plaire : elle voulait provoquer, éveiller, choquer.

Et pourtant, au fil des décennies, elle devient une institution. Une paradoxale figure de la dissidence, invitée aux plus grandes cérémonies du monde qu’elle a juré de renverser.

Elle s’engage pour le climat, contre le capitalisme, tout en continuant à vendre des vêtements de luxe.

Cette contradiction, elle l’assume : pour elle, l’élégance n’exclut pas la révolte.

Westwood est la preuve que la mode n’est pas une frivolité, mais une arme.

Elle a redonné au vêtement son pouvoir politique, tout en refusant de se laisser récupérer.

Même disparue, son esprit continue de souffler sur une génération de créateurs qui préfèrent penser la mode plutôt que la subir.

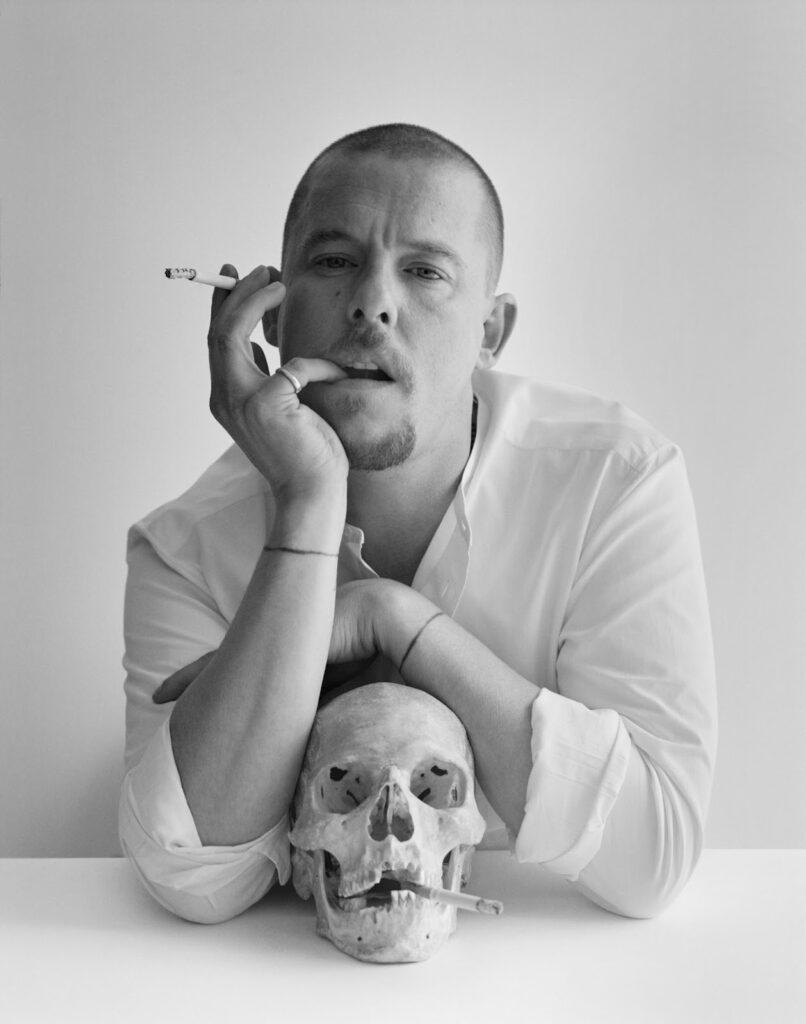

Alexander McQueen – La beauté du chaos

Né dans une famille ouvrière de l’East End londonien, Alexander McQueen a gravi les marches de la haute couture à la force de son talent brut.

Formé à Savile Row, il maîtrise la coupe à la perfection, mais son univers dépasse la technique : c’est celui de la poésie, de la violence, du fantastique.

Ses défilés étaient des spectacles à la fois terrifiants et magnifiques : un mariage de la mort et de la beauté.

Chaque collection racontait une histoire: des reines déchues, des oiseaux mécaniques, des héroïnes tragiques.

Mais derrière la mise en scène flamboyante, McQueen portait une douleur immense.

Il se battait contre ses démons, contre un monde de luxe qui l’adulait sans le comprendre.

Son suicide, en 2010, a été un choc. La mode perdait l’un de ses rares artistes totaux.

Son œuvre, elle, reste intacte : un cri d’amour à la nature, à la féminité, à l’imperfection.

McQueen a prouvé que la mode pouvait être à la fois couture et catharsis.

Son héritage ne réside pas seulement dans ses vêtements, mais dans l’émotion qu’ils continuent de provoquer.

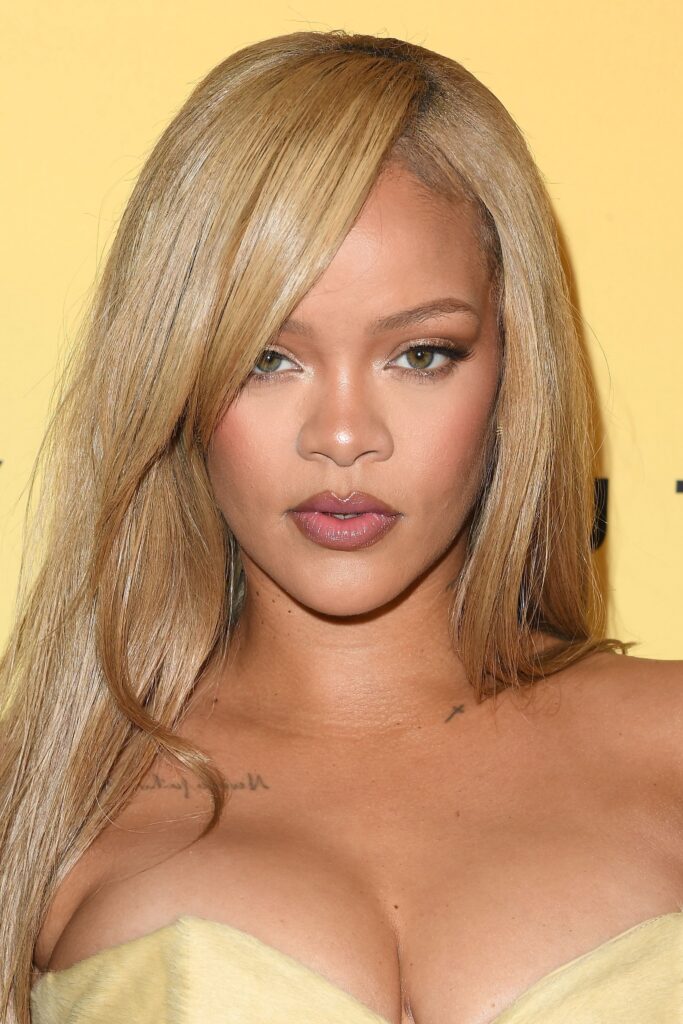

Rihanna – L’empire inclusif

Rihanna est plus qu’une star : elle est un phénomène culturel.

De la scène musicale aux podiums de la Fashion Week, elle a redéfini la beauté contemporaine.

Avec sa marque Fenty, elle a imposé une idée simple mais révolutionnaire : la mode appartient à tout le monde.

Des mannequins de toutes origines, tailles et identités défilent pour elle, dans une célébration du corps réel et de la diversité.

Fenty Beauty a bouleversé l’industrie du maquillage en lançant 40 teintes de fond de teint là où d’autres en proposaient dix.

Mais Rihanna est aussi une stratège. Elle connaît le pouvoir du symbole, du buzz, de l’image.

Certains la critiquent pour avoir fait de l’inclusivité une stratégie commerciale, mais peu importent les intentions, les effets sont réels.

Rihanna a rendu visible ce que la mode ignorait.

Elle a prouvé qu’une femme noire, caribéenne, pouvait dominer le luxe sans s’y conformer.

Elle ne suit pas les tendances : elle les crée, puis les renverse.

Rihanna n’est pas seulement une icône, elle est un mouvement.

Grace Jones – La force androgyne

Grace Jones n’a jamais cherché à plaire, seulement à exister à sa manière : brute, sculptée, indomptable.

Née en Jamaïque, élevée dans la rigueur religieuse, elle débarque à New York dans les années 70 et devient instantanément une énigme vivante : ni tout à fait femme, ni tout à fait homme, mais puissance pure.

Avec son crâne rasé, ses costumes géométriques et son regard de fauve, elle défie les normes de genre et de race.

Muse du photographe Jean-Paul Goude, elle transforme chaque image en performance, chaque apparition en manifeste visuel.

Son style, entre fétichisme, art et provocation, bouleverse la mode et inspire des générations d’artistes, de Lady Gaga à FKA Twigs.

Mais derrière la figure mythique, il y a aussi la douleur : celle d’une femme marginalisée, souvent caricaturée, parfois utilisée par une industrie fascinée par son exotisme.

Grace Jones n’a jamais cherché la validation.

Elle s’est construite dans la résistance, faisant de son corps un champ de bataille et de liberté.

Elle reste l’icône absolue de la transgression, celle qui a prouvé qu’on pouvait être à la fois œuvre d’art et tempête.

Naomi Campbell – La beauté indomptable

Naomi Campbell, c’est la grâce et le feu mêlés dans un seul regard.

Découverte à 15 ans, elle devient en quelques années la première mannequin noire à faire la couverture de Vogue Paris, puis à défiler pour toutes les plus grandes maisons.

Les années 90 l’ont consacrée “supermodel”, mais Naomi, plus qu’une beauté, est une attitude : assurance, colère, dignité.

Elle a forcé une industrie blanche et hypocrite à la reconnaître, souvent seule contre tous.

Sa démarche sur les podiums ( rapide, féline, souveraine ) est devenue un symbole d’émancipation.

Mais Naomi, c’est aussi la légende de ses excès : colères, procès, violences.

Une femme jugée plus durement parce qu’elle est puissante, noire, et sans concession.

Aujourd’hui, elle s’engage pour la représentation, soutient les jeunes créateurs africains et continue de dominer les podiums à plus de cinquante ans.

Naomi Campbell n’est pas un modèle de douceur.

Elle est la preuve que la beauté peut mordre, résister et régner.

Miuccia Prada – L’intelligence du style

Avant d’être créatrice, Miuccia Prada est une intellectuelle. Diplômée en sciences politiques et militante féministe, elle reprend la marque familiale dans les années 70 et en fait un laboratoire d’idées.

Chez elle, la mode n’est jamais décorative : elle interroge le goût, le pouvoir, le temps.

Ses collections défient le glamour traditionnel avec des tissus techniques, des couleurs étranges, des silhouettes presque maladroites : un manifeste contre la superficialité.

Elle a donné au luxe une dimension conceptuelle, où la beauté réside dans le malaise.

Mais cette approche cérébrale lui vaut aussi des critiques : certains voient dans Prada une mode élitiste, inaccessible, presque froide.

Miuccia s’en moque. Pour elle, le vêtement est une conversation, pas une distraction.

Elle incarne une forme rare d’élégance : celle qui demande à réfléchir.

Sa mode n’est pas flatteuse, elle est lucide et c’est ce qui la rend essentielle.

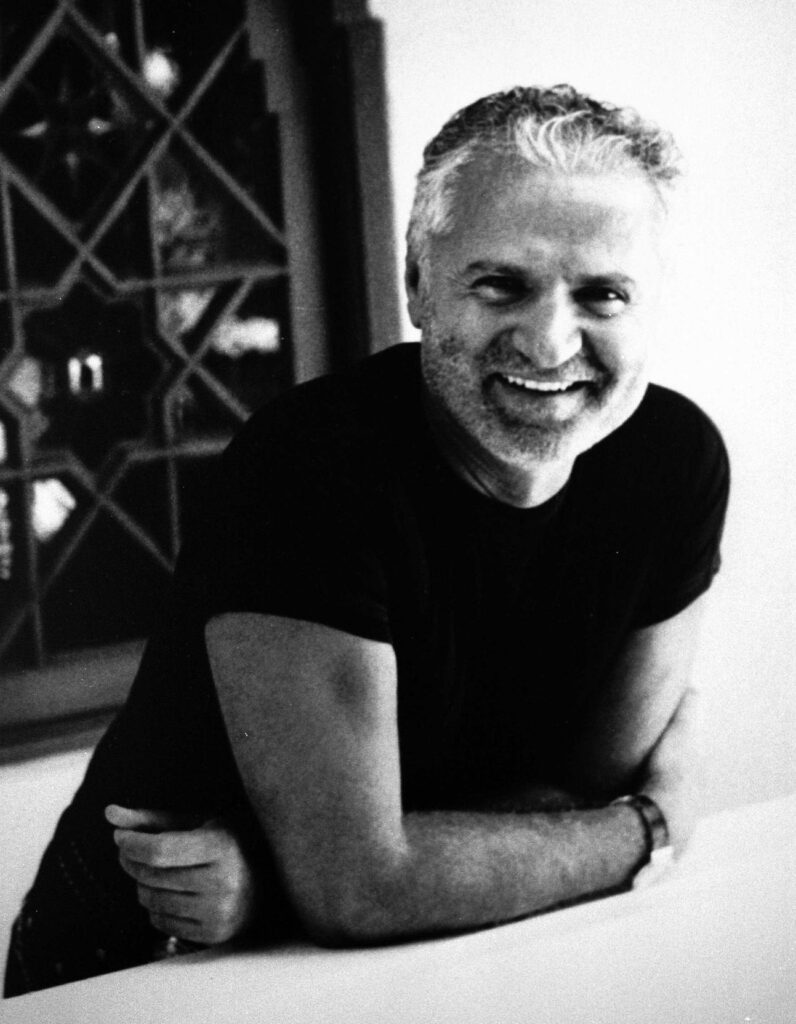

Gianni Versace – Le culte du corps

Gianni Versace, c’est la démesure à l’italienne, l’or, les drapés antiques et les mannequins transformés en déesses.

Dans les années 80 et 90, il impose un style flamboyant, sensuel, théâtral.

Versace célèbre la peau, la courbe, le désir : tout ce que la haute couture jugeait vulgaire.

Ses défilés sont des spectacles de glamour pur, portés par Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer et Cindy Crawford: la naissance du supermodel moderne.

Mais derrière cette explosion de couleurs et de sexe, Gianni est un artiste réfléchi.

Il travaille sur la puissance du corps comme architecture, sur l’idée du luxe comme affirmation de soi.

Son assassinat brutal en 1997 choque le monde et transforme son nom en mythe.

On a souvent réduit Versace à l’excès, mais c’était un créateur profondément humaniste : il voyait dans le vêtement un moyen d’aimer son propre reflet.

Donatella Versace – L’héritière de feu

Quand Gianni meurt, beaucoup pensent que la maison Versace s’éteindra avec lui.

C’était sans compter sur Donatella.

Femme de l’ombre devenue reine du bling, elle reprend le flambeau avec une énergie féroce.

Ses défilés sont des célébrations de puissance féminine : silhouettes moulées, cuirs, or, sensualité assumée.

Elle incarne la survivante, celle qui transforme le drame en lumière.

Mais Donatella n’est pas exempte de contradictions : longtemps critiquée pour ses excès, ses transformations physiques, sa proximité avec la célébrité plus qu’avec la couture.

Pourtant, elle a su adapter Versace à l’ère pop et digitale sans en trahir l’ADN.

Sa fidélité à l’esprit de son frère, son autodérision et son instinct font d’elle une figure à part : une femme qui ne cache ni ses failles, ni sa force.

Donatella n’a pas remplacé Gianni, elle l’a prolongé.

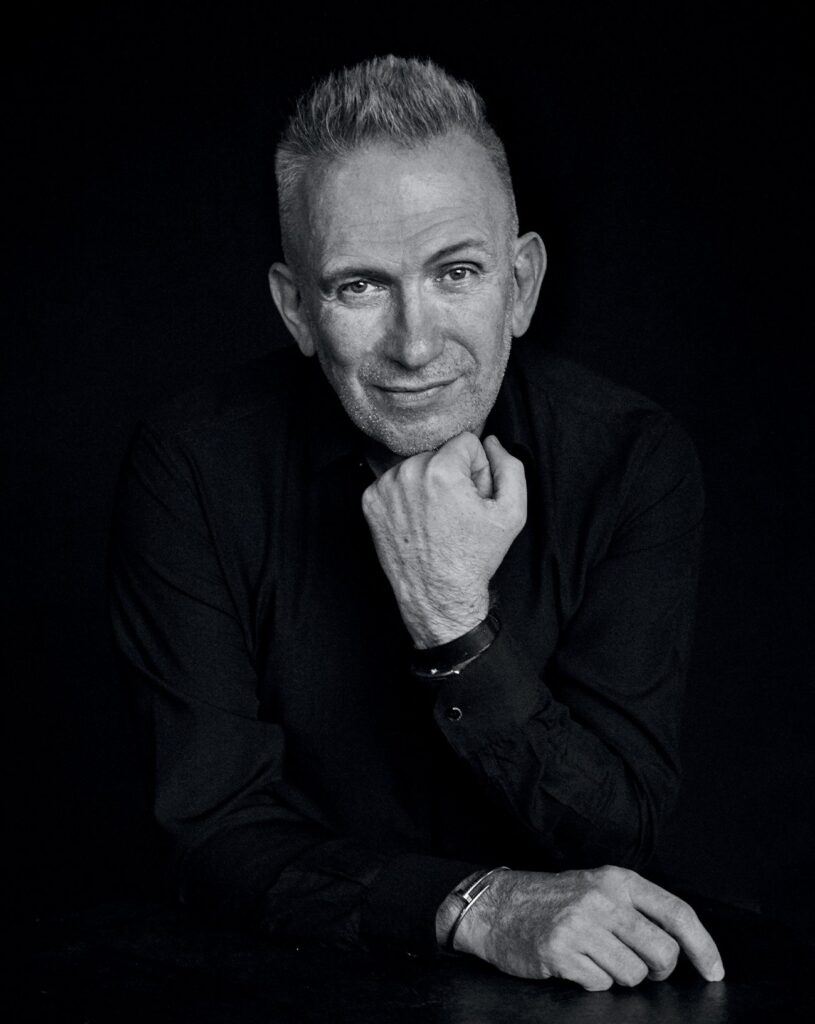

Jean Paul Gaultier – L’amour du différent

Impossible de parler de mode sans sourire en pensant à Jean Paul Gaultier.

Celui qu’on surnommait “l’enfant terrible” a grandi pour devenir le créateur le plus aimé de France.

De ses débuts chez Pierre Cardin à ses défilés délirants, Gaultier a toujours célébré l’altérité : corsets, marins, androgynes, seniors, travestis, tout le monde est bienvenu dans son univers.

Il a ouvert la haute couture à la diversité bien avant que le mot soit à la mode.

Gaultier, c’est aussi l’humour comme manifeste : il ne juge pas, il observe avec tendresse.

Mais son optimisme n’est pas naïf : derrière la provocation, il y a une profonde réflexion sur le genre, la société et la liberté.

Il a habillé Madonna, bouleversé les podiums et fait du vêtement une fête.

Aujourd’hui, il se retire doucement, laissant d’autres créateurs revisiter son héritage.

Mais son message reste intact : la mode est belle quand elle aime tout le monde.

Pharrell Williams – Le luxe du futur

Quand Louis Vuitton annonce Pharrell Williams comme directeur artistique de sa ligne homme, le monde s’interroge : un musicien à la tête du plus grand nom du luxe ?

Mais en réalité, Pharrell est depuis longtemps un architecte culturel.

Son style mêle streetwear, art contemporain, surréalisme et élégance classique.

Il a su réconcilier les cultures populaires et le luxe, comme l’avait fait Virgil Abloh avant lui.

Sous sa direction, Vuitton devient un langage universel : du hip-hop aux tapis rouges.

Certains lui reprochent son côté trop “marketing”, son manque de formation couturière.

Mais Pharrell comprend une chose essentielle : aujourd’hui, la mode est une narration collective.

Il crée des ponts, des émotions, une esthétique joyeuse et inclusive.

Sa vision n’est pas celle du créateur solitaire, mais de la collaboration vivante.

Le luxe du futur n’est plus distant, il est partagé.

Bella Hadid – L’icône 2.0

Bella Hadid est la mannequin d’une génération en quête d’identité.

Fille de célébrités, souvent scrutée, elle a longtemps été perçue comme une “fille de la mode” avant de prouver qu’elle en comprenait les codes mieux que quiconque.

Son style oscille entre glamour rétro, sensualité futuriste et authenticité vulnérable.

Elle est devenue l’incarnation du “real chic” : celui qui assume ses failles.

Mais Bella, c’est aussi une voix politique.

Elle parle santé mentale, Palestine, féminisme, tout en posant pour les plus grandes maisons.

Elle démontre qu’on peut être muse et militante, belle et consciente, commerciale et sincère.

Son visage est partout, mais derrière l’image, il y a une réflexion sur le regard : que reste-t-il de nous quand tout devient performance ?

Bella Hadid n’est pas parfaite, elle est humaine, et c’est peut-être pour ça qu’elle fascine.

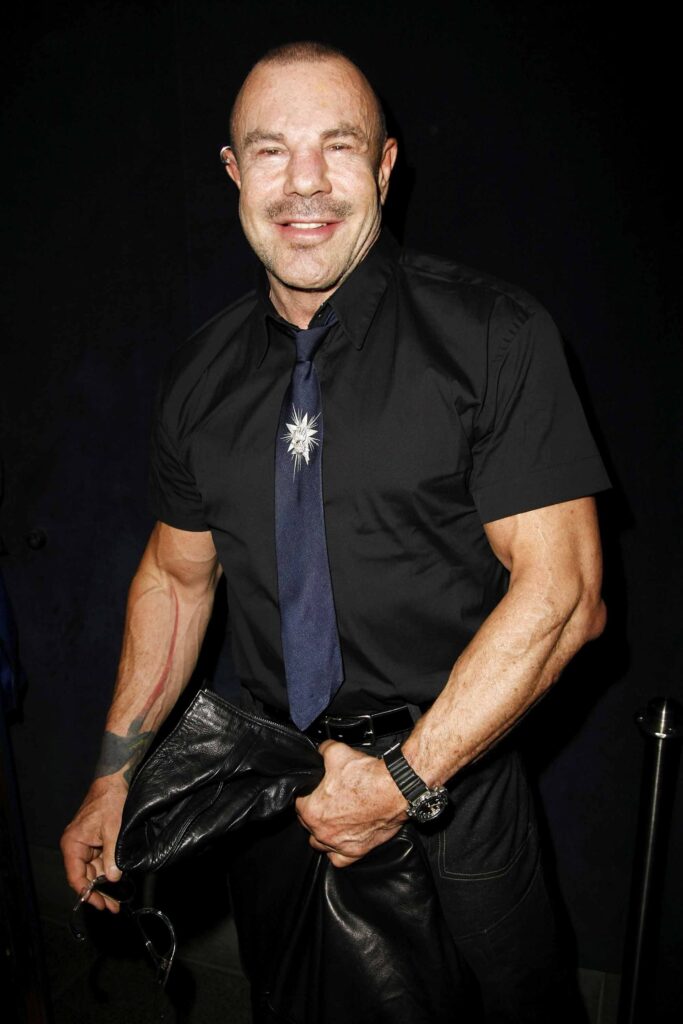

Thierry Mugler – Le corps surhumain

Thierry Mugler ne créait pas des vêtements, il forgeait des armures.

Son univers, mélange de science-fiction, de fétichisme et de théâtre, a redéfini la silhouette féminine : épaules angulaires, tailles de guêpe, cuirs brillants, corsets sculptés.

Il imaginait la femme comme une super-héroïne, une déesse mécanique.

Ses défilés étaient de véritables opéras de mode, où l’excès devenait art.

Mais derrière la perfection, Mugler cachait une obsession du contrôle, une exigence presque inhumaine.

Il a quitté la mode à son apogée, épuisé par un système qu’il trouvait dénaturé.

Devenu photographe et metteur en scène, il a continué à explorer la beauté extrême, jusqu’à sa mort en 2022.

Mugler, c’est l’idée que la mode peut transcender le réel — mais aussi le dévorer.

Il laisse derrière lui une vision du corps comme arme de renaissance.

Anna Wintour – Le pouvoir en talons

Anna Wintour n’a pas seulement dirigé Vogue US : elle a dirigé la mode mondiale.

Depuis 1988, sa coupe au carré et ses lunettes noires sont devenues un symbole d’autorité.

Elle a lancé des carrières, façonné des tendances, fermé des portes.

Sous son règne, Vogue est devenu un empire où se mêlent art, commerce et politique.

Mais Wintour divise. Froidement respectée, souvent crainte, elle incarne à la fois le raffinement et la rigidité du système de la mode.

Ses décisions, parfois jugées élitistes, ont longtemps exclu les voix alternatives.

Et pourtant, son influence est indiscutable : elle a professionnalisé le chaos créatif, transformé la mode en industrie culturelle mondiale.

Anna Wintour ne cherche pas l’amour, elle cherche la vision.

Et c’est ce qui la rend, malgré tout, fascinante.

Audrey Hepburn – La douceur éternelle

Dans un monde de glamour et d’excès, Audrey Hepburn a incarné la grâce silencieuse.

Muse de Givenchy, actrice culte de Breakfast at Tiffany’s, elle a fait de la simplicité un art.

Sa silhouette fluide, ses ballerines, son chignon sage ont redéfini l’élégance : non plus ostentatoire, mais intérieure.

Mais Audrey n’était pas qu’une image parfaite.

Marquée par la guerre, profondément humble, elle s’est engagée toute sa vie auprès de l’UNICEF.

Elle portait la mode comme une seconde peau, jamais comme un masque.

Dans une époque où tout crie, elle murmurait.

Son influence traverse les décennies : preuve que le vrai style ne se démode jamais, parce qu’il vient du cœur.

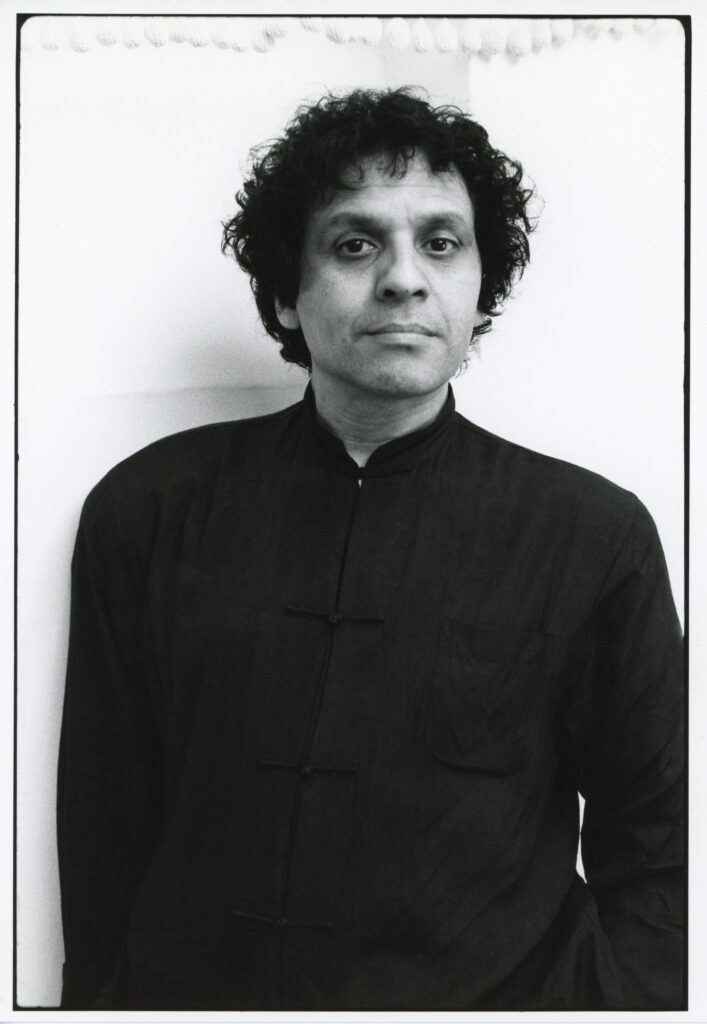

Azzedine Alaïa – L’artisan du corps

Azzedine Alaïa ne faisait pas de la mode, il faisait de la sculpture.

Tunisien arrivé à Paris sans réseau, il apprend seul, taille, coud, ajuste à la main.

Ses robes épousent le corps sans jamais l’enfermer : des secondes peaux pensées avec amour.

Il fuit les tendances, refuse les calendriers, travaille la nuit pour que tout soit parfait.

Alaïa est respecté par tous, redouté par certains : il ne cède rien au système.

Il préfère la vérité du geste à la lumière des podiums.

Sa maison est un refuge pour mannequins et amis, un lieu où la mode retrouve son humanité.

Son héritage est immense : il a redonné au mot “couturier” tout son sens, celui de l’artisan poète.

Discret, libre et intransigeant, Azzedine Alaïa restera à jamais le sculpteur du féminin.

Zendaya – La relève consciente

Zendaya incarne la mode de demain : belle, jeune, talentueuse mais surtout consciente.

Actrice, chanteuse, ambassadrice, elle transforme chaque tapis rouge en déclaration d’intention.

Sous l’œil de son styliste Law Roach, elle passe du glamour old school à l’avant-garde minimaliste, toujours avec sens.

Elle ne s’habille pas pour plaire, mais pour raconter une histoire.

Zendaya représente une génération qui ne sépare plus le style de la pensée.

Elle parle d’identité, de représentation, de respect sans jamais hausser le ton.

Son élégance est celle du calme, de la maîtrise, de la cohérence.

Dans un monde saturé d’images, elle impose la lenteur et l’intelligence.

Zendaya est plus qu’une icône : elle est la promesse que la mode peut encore évoluer sans se trahir.

L’icône, entre gloire et lucidité

Elles brillent, elles fascinent, elles dérangent.

Les icônes de la mode ne sont pas des modèles de perfection, mais des miroirs tendus à notre époque.

Elles disent nos désirs, nos excès, nos contradictions.

Certaines ont libéré, d’autres ont manipulé.

Mais toutes ont façonné notre regard, notre rapport au corps, à la beauté, à la liberté.

La nouvelle génération n’idolâtre plus sans questionner.

Elle admire, mais avec conscience.

C’est là, peut-être, la vraie évolution de la mode : passer de l’adoration à la compréhension.

Parce que derrière chaque icône se cache une leçon, sur la création, la société et nous-mêmes.

Et si la mode change sans cesse, une chose reste :

les icônes, elles, ne meurent jamais. Elles se transforment.